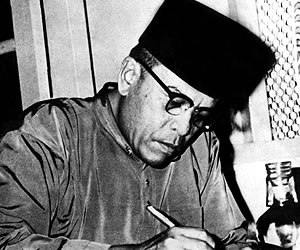

Biografi Buya Hamka Singkat dan Lengkap, dari Lahir - Jadi Pahlawan Nasional

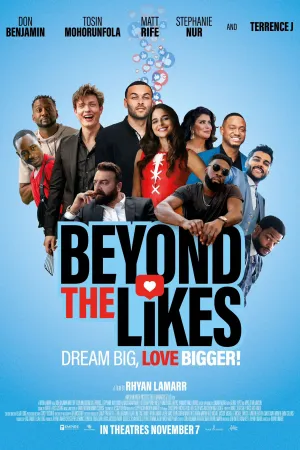

Rekomendasi Buku Biografi Buya Hamka (credit: goodreads)

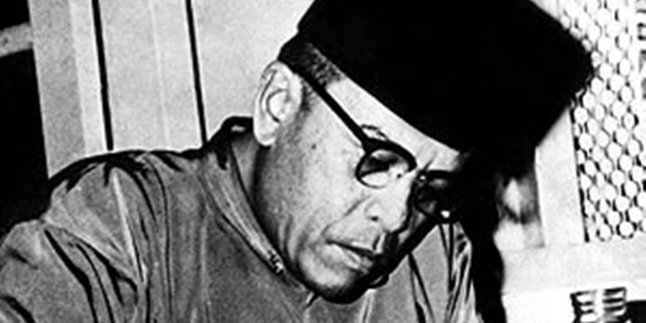

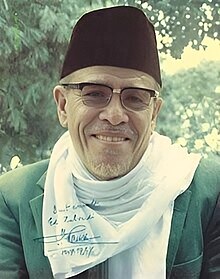

Kapanlagi.com - Biografi Buya Hamka jadi salah satu kisah sejarah yang penting untuk diketahui. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Kaltim Amarullah lahir pada 17 Februari 1908 kemudian wafat pada 24 Juli 1981. Semasa hidupnya, Buya Hamka dikenal sebagai seorang cendekiawan, ulama, hingga politisi.

Selain itu, karena kiprah dan jasanya, Buya Hamka juga menerima gelar pahlawan nasional. Oleh sebab itu tak mengherankan, meski sudah wafat puluhan tahun silam, hingga kini sosok Buya Hamka masih dikagumi. Banyak orang yang mencari buku biografi Buya Hamka untuk mengetahui kisah hidup dan meneladani pemikirannya.

Bagaimana tertarik mengenali sosok Buya Hamka lebih dalam? Jika iya, langsung saja simak ulasan singkat biografi Buya Hamka berikut ini.

Advertisement

1. Masa Anak-anak dan Remaja

Buya Hamka sebenarnya merupakan sebuah nama pena. Nama aslinya adalah Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo. Buya Hamka lahir di Sungai Batang pada 17 Februari 1908. Buya terlahir dari ayah seorang tokoh ulama besar pada masanya, yaitu Abdul Karim Amrullah. Selain sebagai ulama, ayah Buya Hamka juga dikenal sebagai cendekiawan.

Buya Hamka merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Hamka menghabiskan masa kecil di tanah Minang. Masa kecilnya dia habiskan dengan belajar Al Quran dan mendengarkan pantun-pantun. Hamka kecil yang kerap dipanggil Malik sering ikut ayahnya pergi berdakwah ke berbagai daerah.

Pada usia 4 tahun, Buya Hamka bersama keluarganya pindah ke Padang Panjang. Kemudian di usia 7 tahun, Buya Hamka mulai masuk Sekolah Desa. Sementara di sore hari, Buya Hamka belajar di Diniyah School, tempat di mana dia belajar bahasa Arab.

Namun sekolah Hamka di Sekolah Desa ternyata tidak sampai tamat. Di tahun ketiga, Hamka berhenti sekolah lantaran orangtuanya ingin sang anak lebih banyak belajar agama. Hamka kemudian dimasukkan ke Thawalib sebuah sekolah semacam pesantren yang mengajarkan santrinya mempelajari kitab-kitab.

Di usia 12 tahun, orangtua Hamka bercerai. Di momen itu, Hamka sempat terpukul. Hamka memilih membolos untuk melepas penat dengan berkeliling kampung. Namun setelah dinasihati sang ayah, Hamka akhirnya kembali masuk sekolah kembali dan melakukan rutinitas belajarnya seperti biasa.

Hamka mulai tertarik pada dunia sastra dan perbukuan saat beranjak remaja. Waktu itu, gurunya yaitu Zainuddin Labay membuat sebuah perpustakaan. Di perpustakaan itu, Hamka membaca buku-buku terbitan Balai Pustaka, karya terjemahan Arab, bahkan Cina.

Buya Hamka juga dikisahkan sempat belajar kepada ulama Syekh Ibrahim Musa di Parabek, sekitar lima kilometer dari Bukittinggi. Bukan hanya belajar agama dan pengetahuan umum, di sana Buya yang tinggal di asrama juga mulai belajar hidup mandiri.

(Setelah 8 tahun menikah, Raisa dan Hamish Daud resmi cerai.)

2. Mulai Merantau

Merantau seolah sudah jadi bagian dari kultur masyarakat Minang. Buya Hamka pun mulai merantau di usianya yang masih sangat muda yaitu 15 tahun. Buya Hamka merantau ke Jawa, tapi sebelum sampai ke Jawa dia terlebih dahulu singgah di Bengkulu.

Di Jawa, Yogyakarta menjadi kota tujuan Buya Hamka. Di kota tersebut, Buya Hamka bertemu dengan paman atau adik ayahnya. Buya kemudian di antar ke tempat Ki Bagus Hadikusumo untuk belajar tafsir Al Quran. Dari sanalah pengetahuan agama Buya Hamka akhirnya berkembang pesat.

Tak hanya belajar agama, Ki Bagus juga jadi sosok yang mengenalkan Buya Hamka pada Sarekat Islam. Melihat ada kesamaan visi, Buya Hamka pun bergabung. Setelah bergabung dengan Sarekat Islam, Buya Hamka bertemu HOS Tjokroaminoto yang kemudian juga jadi gurunya.

Enam bulan di Yogyakarta, Buya Hamka bertolak ke Pekalongan. Di sana, dia bertemu dan belajar kepada kakak iparnya, Ahmad Rasyid Sutan Mansur. Pertemuan dengan Sutan Mansur mengukuhkan tekadnya untuk terjun dalam perjuangan dakwah.

3. Ibadah Haji dan Kesempatan Memperdalam Islam

Pada tahun 1933, Hamka pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Namun bukan hanya untuk beribadah, sampai di Mekkah Hamka juga berniat untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Karenanya, di sana, Hamka belajar di Madrasah Dar al-Hadith al-Khairiyyah.

Untuk menyambung hidupnya di Mekkah, Hamka bekerja di sebuah percetakan. Hamka bekerja sambil belajar membaca kitab-kitab klasik, dan buku-buku Islam berbahasa Arab. Tinggal dan menetap di Arab juga membuat kemampuan berbahasa Arab Buya Hamka semakin meningkat.

Saat di sana, Buya Hamka juga menggagas untuk mengadakan manasik haji bagi jemaah Indonesia. Karenanya, Buya Hamka menemui delegasi menemui Amir Faishal, putra Ibnu Saud dan Imam Besar Masjidil Haram Abu Samah. Rencananya, manasik akan diadakan di kompleks Masjidil Haram. Sayangnya, rencana Buya Hamka tersebut sempat ditentang oleh pemandu hajinya.

Di Mekkah, Buya Hamka juga sempat bertemu Agus Salim. Pertemuan dengan Agus Salim semakin membuka mata pikiran Buya Hamka akan aktivitas pergerakan Islam. Setelah kembali ke Indonesia, dia terus aktif dalam dunia keagamaan dan menulis banyak buku tentang Islam, termasuk tafsir Al-Quran dan sejarah Islam.

4. Karier Penulis dan Karya

Setelah tiba di Tanah Air, Buya Hamka juga tak lantas pulang ke Padang Panjang. Buya Hamka justru menetap di Medan dan memulai karier jadi jurnalis. Waktu itu, Buya menulis pengalamannya berhaji di surat kabar Pelita Andalas. Bukan itu saja, Buya Hamka juga menulis banyak artikel dan mengirimkannya ke berbagai media.

Tak saja menulis untuk media masa, Buya Hamka juga mulia menulis cerita roman. Roman pertamanya dalam bahasa Minangkabau berjudul Si Sabariah. Setelah itu, Buya juga menulis Layla Majnun yang diterbitkan Balai Pustaka di tahun 1932. Di samping itu, masih ada banyak karya fenomenal Buya Hamka lainnya yang masih populer sampai sekarang, sebut saja novel Tenggelamnya Kapal Van der wijck dan Di Bawah Lindungan Ka'bah.

5. Karier Politik dan Akhir Hayat Buya Hamka

Buya Hamka menikah dengan Siti Rahim. Setelah menikah, Buya Hamka lebih aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah. Di organisasi Muhammadiyah, Hamka diangkat menjadi Ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang.

Namun pada masa pendudukan Jepang, Hamka dipercaya menjadi anggota Majelis Darurat. Dengan posisinya itu, Hamka bertugas menangani masalah pemerintahan dan juga permasalahan yang menyangkut agama Islam. Hamka menerima posisi itu dari Jepang karena janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia.

Sayangnya, keputusan Hamka menerima tawaran itu membuatnya dituduh sebagai pengkhianat dan kaki tangan penjajah. Pada saat Jepang menyerah kepada sekutu, Hamka dibawa kembali ke Minangkabau. Pada 1953, Hamka ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah Purwokerto.

Pada 1962, Partai Masyumi dibubarkan dan dilarang karena dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI. Akibatnya, Hamka pun harus dijebloskan ke dalam penjara selama dua tahun. Hamka baru dibebaskan pada 1966, di akhir kekuasaan Presiden Soekarno.

Buya Hamka wafat di usia 73 tahun pada 24 Juli 1981. Meski sempat ditahan, Buya Hamka tetap diangkat jadi Pahlawan Nasional. Pengangkatan Buya Hamka sebagai Pahlawan Nasional baru ditetapkan pada 7 November 2011. Selain sebagai Pahlawan Nasional, nama Buya Hamka juga diabadikan sebagai nama universitas yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka.

Itulah di antaranya sekilas biografi Buya Hamka. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan!

Baca artikel lainnya:

- 7 Drama China Tentang Kawin Kontrak Berujung Cinta yang Seru untuk Diikuti - Bikin Baper

- Sinopsis Drama Korea HAPPINESS dan Rekomendasi Drakor Zombie Lainnya, Pecinta Thriller Wajib Nonton

- Nggak Selalu Kaum Adam Duluan, Ini 6 Drama Korea Tentang Wanita Mengejar Pria yang Badass - Bikin si Cowok Kewalahan

- 7 Drama Korea dari Webtoon Tentang Dunia Fantasi, Kisah Reinkarnasi - Kekuatan Magis

- 7 Drama Korea Tentang Jaksa yang Penuh Intrik Sekaligus Menegangkan

(Lama tak terdengar kabarnya, komedian senior Diding Boneng dilarikan ke Rumah Sakit.)

Berita Foto

(kpl/gen/psp)

Advertisement

-

Teen - Fashion Kasual Celana Jeans Ala Anak Skena: Pilihan Straight sampai Baggy yang Wajib Dicoba